化学療法室

化学療法室について

化学療法室は、前院の市民病院にて2010年に発足・設置され、主に大腸癌、胃癌、肝癌、膵癌、乳癌などを対象に国内承認の抗がん剤治療を外来通院あるいは入院で行ってきました。これからも玉野市での抗癌剤治療に貢献してまいります。

現在、当院で投与する国内承認抗癌治療レジメン数は100件を超え、薬剤のアップデートに対応しながら、標準的抗癌剤治療を実践しています。

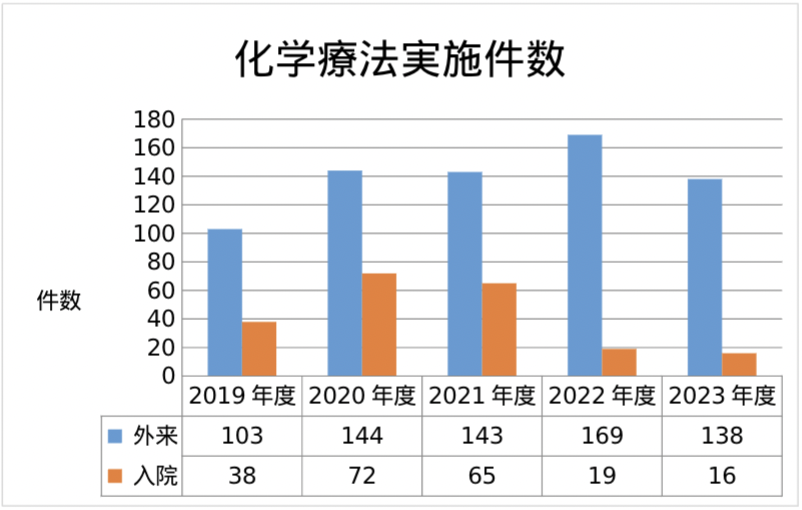

外来化学療法件数は増加傾向で、入院での治療件数は減少傾向を認めており、本来の治療概念である、日常生活を維持しながら外来通院にて治療を継続するケースが増えてきました。

がんの治療について

癌の発症は年々増加しており、生涯において男性では3人に2人、女性では2人に1人が何らかの癌と診断され、4人に1人は癌で亡くなっています(2022年)。癌の原因としては喫煙が最多、次いで菌やウイルス感染、そして飲酒が3番目として挙げられています(2017年)。

癌の治療方法には主に外科的手術、抗癌剤治療(化学療法)、放射線治療の3つがありそれぞれを組み合わせた集学的治療が行われています。

がんの手術では

根治切除では癌を発症した臓器とその臓器に関与するリンパ節郭清が必要です。

根治切除が困難な進行癌の場合は術前に抗癌剤治療を先行し、切除を再度検討することもあります。

当院では放射線治療は行っていません。

抗がん剤治療は

根治切除後の再発・転移予防目的と、切除不能進行癌に対する治療目的とに大別されます。

根治手術後には病理学的に癌のステージが決定されます。

各臓器癌診療ガイドラインに沿って再発・転移予防が必要とされるステージの場合、術後3ヶ月~1年の期間で点滴や内服にて抗癌剤治療を行います。

切除不能進行癌の場合は、身体状況や転移のチェックを行い、癌の種類や特徴を把握して効果が期待される使用可能な抗癌剤を選択します。

具体的には、特定癌遺伝子の突然変異、特殊タンパク(HER2など)の発現、ホルモン感受性、DNA修復機能にかかわる病的変異の有無を確認し、ガイドライン推奨の標準的抗癌剤治療レジメンから、症例毎に適したレジメンを決定します。

抗癌剤の個別化治療は今後も進んで行きますが、依然として治療効果には個人差があり、有害事象も考慮した個々のベストな治療方針は実際の治療の中で見出して行くことになります。

抗がん剤治療は外来通院で

外来化学療法は入院での抗癌剤投与と比べ、時間的、精神的、金銭的負担を軽減するだけでなく、社会生活(働きながら)や日常生活(私的な時間)を維持した、quality of life(QOL)を優先した治療方針といえます。

薬剤投与時間の短縮や副作用対策の向上も外来化学療法を普及させています。

実際の抗がん剤投与時には

各臓器の癌診療ガイドラインに沿った抗癌剤治療の中で、希望に沿った治療薬を選択します。

初回導入時には副作用(有害事象)観察のため入院となります。

担当薬剤師による抗癌剤の詳細な説明と副作用対策について理解していただき、担当看護師からの投与法、投与時間、治療継続のための要点などの情報も共有していただきます。

治療を支援していただくご家族や支援者も心理的サポーターとして重要な役割を担うことになります。

快適に治療を行える、外来化学療法室を設置しました

当院では、抗癌剤治療環境に配慮したクリーンで快適な外来化学療法室を設置しました。

同室内のベット4床とリクライニングチェアー1席を使用して、TV・音楽視聴も可能なリラックスした環境で治療を行います。

外来抗がん剤治療の継続のためには、治療時の快適で安心できる環境づくりが重要であると考えます。

外来化学療法当日は

従来どおり予約診療科にて血液検査、主治医による診察の後、1F奥の外来化学療法室に移動していただきます。化学療法は4時間以上に及ぶ場合もあります。

治療中の飲水や軽食は治療に支障のない限り摂取していただいても構いません。

入院治療が必要なことも

外来での化学療法中は安全確保に充分に配慮し、有害事象の予防と発現時の緊急対応が必要です。また、以下にあげるような状況では入院での治療が必要となります。

- 抗がん剤の初回投与時あるいは投与時間が2日間に及ぶ場合

- 重篤な副作用を認めた場合(好中球減少による感染症発症、輸血を必要とする溶血性貧血、アレルギー症状増悪、消化管潰瘍など)

- 全身状態が不安定な場合(栄養状態の低下、緩和化学療法への変更時など)

- 基礎疾患の治療を要す場合(腎不全や糖尿病のコントロールなど)

玉野市在住の方や当院での加療を希望される方

他の医療施設から玉野市内での抗癌剤治療の継続を希望される方も含め受け入れ可能です。外来化学療法をご自宅の最寄りの医療施設で継続できれば利便性が向上されかなりの負担軽減になります。地域連携室を通じて現在の通院治療情報の授受が可能です。

当院地域連携室までご相談ください。

担当薬剤師よりひと言

化学療法の実施においては何よりも安全管理が重要です。

外来化学療法の治療スケジュール(レジメン)は全て登録制となっており、レジメンを審査する委員会で承認を得て使用しています。

そして、実際に投与する前には薬剤師が処方内容を二重でチェックすることで入念な確認を行っています。

化学療法は他の薬物療法とは異なり、毒性が強く適切に使用しなければ重篤な副作用が発生することもあります。

患者さんの全身状態も様々であり、副作用の発現も個人差があります。

薬剤師は化学療法を受けられる患者さんに使用する薬について詳しく説明を行い、副作用対策についてもご理解いただくことで、少しでもその方の心身の負担を軽減できるように努めています。

担当看護師よりひと言

2023年に施行した外来化学療法中のアンケート集計では、実に全体の9割の患者様で何らかの有害事象(副作用)が見受けられました。

このうち身体的な副作用では倦怠感が最多で、次いで皮膚症状、手足のしびれが認められました。

悪心・嘔吐などの消化器症状は比較的少なく、抗がん剤投与時の制吐剤含めた支持療法(副作用対策)の効果が確認できました。

倦怠感に対する支持療法には理学療法やリハビリなども効果が期待されており、多職種連携での対応が必要です。

また、化学療法の精神面への影響では治療後の病状・予後に関する不安が最も多く認められ、切除不能進行症例において不安・苦痛が増す傾向でした。

このような心理的負担を軽減するために、治療当日にはより多くのコミュニケーションに重点をおいて接するようにしています。

化学療法委員会よりひと言

最近の症例報告2症例が医学雑誌「癌と化学療法」に掲載されました。

第48巻10号, p1259-63, 2021年,

第49巻7号, p779-82, 2022年